外国人労働者の受け入れ制度とは? 雇用のメリット・デメリットを解説

2024.07.04

近年、外国人労働者の雇用においては、特定技能での受け入れが急速に拡大しつつあります。特定技能は、人手不足解消策として即戦力となる人材を採用することができる在留資格です。日本政府は、2024年度から2028年度までの5年間の外国人受け入れ枠を82万と目標を設定しており、今後ますます特定技能外国人の受け入れが活発化するでしょう。

本記事では、外国人労働者の受け入れ制度の概要やメリット・デメリット、注意点について解説します。

CONTENTS

- 1.外国人労働者受け入れ制度とは?

- 1-1.人手不足の解消策としての外国人雇用

- 1-2.在留資格「特定技能」とは?

- 1-3.技能実習に代わる育成就労とは

- 2.外国人労働者受け入れの現状

- 2-1.在留資格別の受け入れ数

- 2-2.国籍別の受け入れ数

- 2-3.産業別の受け入れ数

- 3.外国人労働者を受け入れる4つのメリット

- 3-1.人材不足の解消になる

- 3-2.若い労働力を確保できる

- 3-3.社内グローバル化につながる

- 3-4.新しいアイデアが生まれる

- 4.外国人労働者を受け入れる4つのデメリット

- 4-1.社内コミュニケーションが難しい

- 4-2.習慣・文化の違いがある

- 4-3.労務管理に知識が必要になる

- 4-4.就労資格の更新が必要になる

- 5.外国人労働者を受け入れる際の注意点

- 5-1.労働基準法と入管法で管理すること

- 5-2.人権侵害な対応はしないこと

- 5-3.在留資格と自社業務内容が一致していること

- 5-4.生活面のサポートを行うこと

- 5-5.価値観の違いを受け入れること

- 6.外国人労働者採用フローごとの注意点

- 7.まとめ

1.外国人労働者受け入れ制度とは?

外国人が日本に入国・在留するには、出入国管理及び難民認定法が定める在留資格を取得しなければいけません。現在29種が設けられる在留資格は、多岐にわたる外国人の活動をあらかじめ類型化することを目的にしており、どのような類型の外国人であれば入国・在留できるかを明らかにするものです。

例えば日本での就労を希望する外国人であれば、就労が認められる19種の在留資格のいずれかを取得した場合に限り、就労目的の在留が可能になります。

本項では、日本で就労する外国人労働者の多くが取得している在留資格である「特定技能」について詳しく解説していきます。

1-1.人手不足の現状と解消策としての外国人雇用

帝国データバンク「人手不足に対する企業の動向調査(2024年1月)」では、正社員の人手不足は52.6%とのことでした。業種別では、ITエンジニア不足が顕著な「情報サービス」が77.0%、2024年問題を抱える建設・物流・医療業では約7割です。

一方、非正社員の人手不足割合は29.9%でした。業種別では「飲食店」(72.2%)がトップであり、派遣人材の不足が聞かれる「人材派遣・紹介」(62.0%)が続く結果となっています。

また、同社による「外国人労働者の雇用に関する千葉県内企業の意識調査」によると、日本国内で外国人労働者を現在「雇用している」とした企業は23.7%、「雇用していない」とした企業は59.2%でした。今後の採用については、現在外国人を雇用しておりかつ前年より採用を拡大するとした企業は4.5%で、現在は雇用していないが今後新たに採用するとした企業は12.2%でした。合計すると日本全国で16.7%の企業が、外国人労働者の「採用を拡大」する意向を示していることになります。

外国人労働者を雇用する際の課題としては、「スキルや語学などの教育」(52.5%)と「コミュニケーション」(52.4%)の2項目が突出して高い結果として挙げられています。

人手不足の産業分野では、外国人採用の拡大とそれぞれ独自の採用活動が推進されており、その中でも在留資格「特定技能」での受け入れが増加しています。

1-2.在留資格「特定技能」とは?

特定技能は、人材不足が深刻な特定12分野14業種を対象として、その解消を目的に2019年4月に創設された在留資格です。即戦力としての受け入れを目的としているため、資格の取得は一定の技能を有する外国人に限られます。受け入れ人数枠については、建設・介護分野を除く産業分野では、人数の制限なく受け入れることができます。

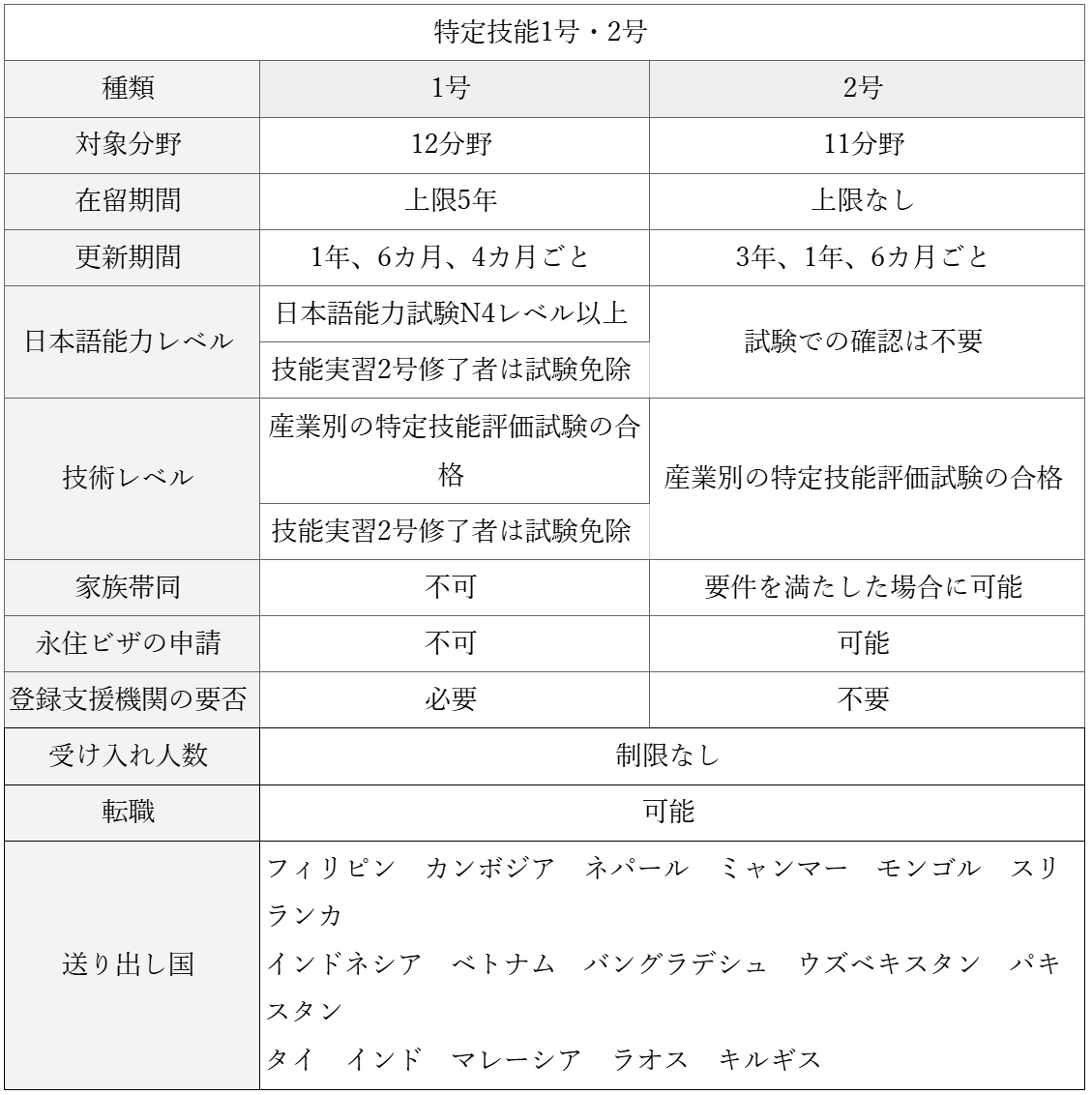

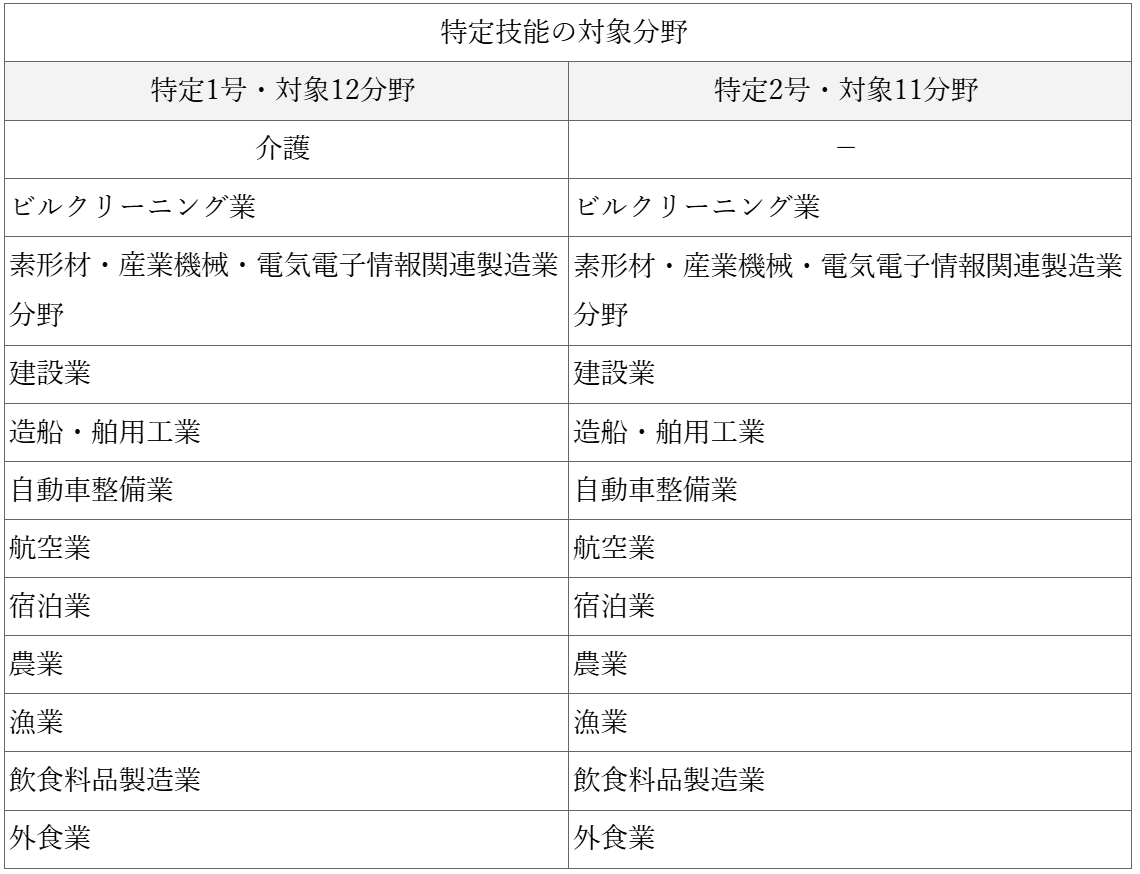

特定技能は1号と2号の2種類に分けられ、対象分野や在留期間、更新期間、日本語能力レベル、技能レベルなど、それぞれ要件が設定されています。

特定技能の対象分野は、1号で12分野、2号では介護を除く11分野になっています。

最新情報としては、3月29日の閣議決定により、特定技能1号は現在の対象分野である12分野から16分野に拡大する予定です。新たに追加されるのは「自動車運送業、鉄道、林業、木材産業」の4分野です。

また、「工業製品製造業分野」「造船・舶用工業分野」「飲食料品製造業分野」の3つの既存の分野に新たな業務が追加されます。

1-3.技能実習に代わる育成就労とは

育成就労制度とは、2024年3月15日に政府が閣議決定した技能実習に代わる新たな制度です。制度の目的と実態がかけ離れていることでさまざまな問題が発生している技能実習の課題解消策として創立されました。

育成就労制度は、特定技能1号水準の技能を有する人材の育成および確保を目的としています。基本的に3年間の育成期間が設定され、転職については認められることで検討されています。3年間の育成就労の後に、特定技能1号に移行するようなイメージです。

2.外国人労働者受け入れの現状

厚生労働省の発表によると、外国人労働者数は年々増加の一途をたどっています。2023年10月末時点の「外国人雇用状況の届出」の結果では、外国人労働者数は2,048,675人で前年比225,950人増加し、過去最高を更新しました。対前年増加率は12.4%で、前年より6.9ポイント上昇しています。

また、厚生労働省によれば2023年3月の有効求人倍率は1.32倍で、国内の採用は売り手市場です。これに対し外国人労働者の雇用状況は右肩上がりで、人手不足の企業と日本で働きたい外国人のマッチングが期待されています。

このように年々外国人労働者が増加している理由には、日本政府が少子高齢化による人手不足の対策として、積極的に外国人労働者の受け入れや就労の拡大を推奨していることがあります。

特に、特定技能での受け入れ促進や留学生の日本企業への就職支援の強化、高度外国人材の受け入れは、日本政府が主導している取り組みです。

また、日本での就労を積極的に望む外国人にとっては、労働環境や生活環境を理由に日本を就労国として選ぶケースもあります。

2-1.在留資格別の受け入れ数

外国人労働者数を在留資格別に見ると、「身分に基づく在留資格(日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・永住者・定住者)」が最も多く615,934人(外国人労働者数全体の30.1%)です。

次いで、「専門的・技術的分野の在留資格」が595,904人、「技能実習」が412,501人です。「専門的・技術的分野の在留資格」のうち、「特定技能」の外国人労働者数は138,518人(前年比59,464人(75.2%)増加)となっています。

前年比では「専門的・技術的分野の在留資格」が115,955人(24.2%)、「技能実習」は69,247人(20.2%)、「資格外活動」は21,671人(6.5%)増加しています。

2-2.国籍別の受け入れ数

国籍別では、ベトナムが最も多く518,364人(外国人労働者数全体の25.3%)、次いで中国397,918人(同19.4%)、フィリピン226,846人(同11.1%)の順です。

対前年増加率が大きい主な3カ国を見ると、インドネシアが56.0%(43,618人)増加、ミャンマー49.9%(23,690人)増加、ネパール23.2%(27,391人)増加となっています。

中国国籍者の採用が最も盛んな時期が過ぎ、現在は東南アジアの国籍者が中心となって採用数を増やしています。

2-3.産業別の受け入れ数

外国人労働者数の産業別の割合を見ると、「製造業」が27.0%、「サービス業(他に分類されないもの)」が15.7%、「卸売業、小売業」が12.9%でした。

3.外国人労働者を受け入れる4つのメリット

増加傾向にある外国人労働者数ですが、実際に企業が彼らを受け入れた際にどんなメリットがあるのでしょうか。

3-1.人材不足の解消になる

日本人に加えて外国人材も採用対象になることで、人材難にあえぐ企業においても、希望する人材に出会える可能性を高められます。早期の人材育成が困難な高い専門スキルが求められる職種、都市への人材流出が著しい地方、宿泊や飲食といったサービス業など、さまざまなエリアや業種における人手不足の解消が期待できます。

3-2.若い労働力を確保できる

厚生労働省発表の「令和4年賃金構造基本統計調査」によれば、外国人労働者の平均年齢は34.1歳です。少子高齢化によって、今後は若い日本人労働者の採用が困難になると見込まれる中で、若い人材を外国人材で補うことができます。

3-3.社内グローバル化につながる

外国人労働者は、母国語や日本語以外の言語を併せて習得している人も多い傾向です。そうした人材を採用することで、海外ゲストにスムーズな対応ができます。他にも、社内公用語を英語にするなど企業のグローバル化につなげることもできるでしょう。

3-4.新しいアイデアが生まれる

日本とは異なる文化や環境で育ってきた外国人労働者は、日本人とは違う価値観を持っています。外国人労働者独自の着目点から生まれるアイデアは、時に日本人には斬新な考えとなり、新たなビジネスチャンスにつながるかもしれません。

4.外国人労働者を受け入れる4つのデメリット

外国人労働者の受け入れにはメリットがある半面、当然デメリットもあります。本項では外国人労働者の受け入れによるデメリットを解説します。

4-1.社内コミュニケーションが難しい

当然ながら、日本企業で最も使われる言語は日本語です。そのため、外国人労働者が持つ日本語能力によっては日本人と同じ指示を出してもうまく伝わらなかったり、考え方の違いから具体的に指示出しをしないと望み通りのパフォーマンスが発揮されなかったりするかもしれません。

こうした外国人労働者のビジネス日本語能力や理解度を試験などで全て測ることは非常に困難なため、あらかじめうまくコミュニケーションが取れないという事態も想定しておくべきでしょう。

4-2.習慣・文化の違いがある

外国人労働者は皆、日本とは異なる文化や習慣の中で育ってきています。これはメリットである一方で、価値観に違いがあることを互いに理解していないと、些細な行き違いが思わぬトラブルに発展してしまうこともあります。

4-3.労務管理に知識が必要になる

外国人が従事できる業種は在留資格によって定められており、外国人労働者は在留資格で認められる業種でしか就労することはできません。他にも、企業が外国人労働者を常時10人以上雇用するときは、外国人労働者雇用管理責任者の選任が必要になるといった規定があります。

外国人労働者を正しく雇用するために、企業には労務管理に関する知識を備えることが求められているのです。

4-4.就労資格の更新が必要になる

在留資格は一度取得すれば永続的に使用できるものではなく、定められた期間ごとに更新しなければ在留資格を喪失します。また、在留資格には更新回数の上限が定められており、その上限を超えて更新することもできません。

在留資格を喪失した外国人の就労や更新上限を超えての就労は不法就労となります。そのため出入国管理及び難民認定法73条2項で、不法就労外国人を雇用した企業にも3年以下の懲役、または300万円以下の罰金という罰則が規定されています。

5.外国人労働者を受け入れる際の注意点

外国人労働者は、人材不足に悩む日本企業にとって貴重な存在といえます。彼らを受け入れる際に、注意しなければいけないポイントを解説します。

5-1.労働基準法と入管法で管理すること

外国人であっても、日本で就労する限りにおいては労働基準法が適用されます。また、外国人の就労に関する規定は出入国管理及び難民認定法で定められているので、この2つの法律をしっかりと守った上で管理していく必要があります。

5-2.人権侵害な対応はしないこと

外国人であることを理由に、労働時間や賃金などの労働条件において日本人と差別したり、低賃金で長時間労働を強制したりするのは違法です。こうした差別や人権侵害につながる対応をしないように注意しましょう。

5-3.在留資格と自社業務内容が一致していること

外国人労働者が日本で働くには、就労が可能な在留資格を有していること、在留資格で従事が認められている職種であることの2つを満たしている必要があります。もし在留資格で認められていない職種で雇用した場合、不法就労と判断されてしまう可能性もあります。そのため、採用予定の外国人が有する在留資格が自社の業務内容と一致しているか、あらかじめ確認するようにしましょう。

5-4.生活面のサポートを行うこと

外国人労働者にとって日本は、それまでとは全く異なる環境です。右も左も分からない日本での生活に不安を覚える人も少なくありません。早く業務に慣れて、その力を存分に発揮してもらうためにも、企業は仕事面のみならず生活面までサポートする体制を構築しておく必要があります。

5-5.価値観の違いを受け入れること

日本に独自の価値観があるように、海外にもその国ならではの価値観が存在します。この価値観の違いから来るすれ違いが、外国人労働者との間で大きなトラブルに発展することも珍しくありません。こうした問題を生まないためにも、互いの価値観の違いを受け入れ、尊重することが大切なのです。

6.外国人労働者採用フローごとの注意点

実際に外国人労働者を採用するに当たって、事業者は何をするべきなのでしょうか。採用のフローごとに注意点を解説します。

①求人募集

国籍を限定した求人を出すことは、差別と捉えられる可能性があるため禁止されています。求人を出す際は国籍ではなく、希望するスキルを条件にするようにしましょう。

②履歴書・職務経歴書の審査

応募者の経歴から自社業務に対応できるかを確認するとともに、必ず応募者の有する在留資格と取得可能な在留資格をチェックしましょう。自社業務が認められない在留資格の外国人労働者を雇用してしまうと、出入国管理及び難民認定法が定める不法就労助長罪の該当者として処罰の対象となります。

③面接

応募者の日本語能力、経歴から自社業務を任せられるかを判断します。また、就労後のミスマッチを防ぐためにも、業務内容や労働条件については重々確認しておきましょう。

④雇用条件書の作成と面談

採用者を決めたら、面接時に確認した雇用条件をもとに雇用条件書を作成します。また、内定後にあらためて内定者の不安や不満点をヒアリングする場を設けるのも、信頼関係を構築する上で効果的です。

⑤受け入れ体制の構築

入社後の労務管理、教育方針など受け入れ体制をきちんと整えることで、外国人労働者の長期定着を目指しましょう。

⑥入国・入社手続き

在留資格の取得申請には2週間以上の時間を要するため、その間に採用者の入社準備を行います。また、例えば海外から新たに外国人労働者を招く場合であれば、フライト手配などの入国に関する手続きや住居準備などの生活面に関するサポートを行うと、福利厚生の手厚い企業として外国人労働者の不安を和らげることができます。

7.まとめ

外国人労働者を雇用する際はメリットとデメリット、注意点をしっかりと把握した上で適切な雇用活動を行うことで、希望する人材と出会う可能性を向上させられます。

今回解説したポイントは最低限押えながら、積極的に優秀な外国人材の獲得を目指しましょう。

外国人採用に関するオンライン無料相談やってます!

- 雇用が初めてなのですが、私たちの業務で採用ができますか?

- 外国人雇用の際に通訳を用意する必要はありますか?

- 採用する際に私たちの業務だとどのビザになりますか?

- 外国人の採用で期待できる効果はなんですか?

上記に当てはまる企業様は、ぜひ一度ご相談ください。

関連記事

もっと見る

外国人採用企業が増加中|雇用数が多いのは東京

2023.09/14

技能実習生の在留期間と滞在延長の要件とは?

2024.01/26

外国人採用の注意点とメリット

2023.07/06

新着情報

もっと見る

Case22 価値観にあり得ない

━騒音トラブルは退去につながります!!

2024.07/26

こんな記事が読まれています

もっと見る-

技能実習生はどこに住む? 住まいに関するルールと住居形態

在留資格「技能実習」2022.05/26

-

技能実習生は税金を払う?外国人の所得税と住民税をわかりやすく解説

在留資格「技能実習」2022.05/26

-

講習は何時間必要? 技能実習生の研修を来日の前後に分けて解説

在留資格「技能実習」2022.06/22

人気の記事

もっと見る-

在留資格「技能実習」

2022.05/26

-

在留資格「技能実習」

2022.05/26

-

在留資格「技能実習」

2022.06/22

おすすめキーワード