人事担当者が知っておきたい外国人の年金脱退一時金制度

2024.07.30

外国人社員が企業を退職して母国へ帰国する際は、脱退一時金の説明と請求手続きが必要となります。人事担当者の方は、退職後、トラブルにならないように外国人社員に分かりやすく事前に説明しておきましょう。

そこで本記事では、外国人社員に適用される脱退一時金の概要と注意点、また、どのようなポイントで外国人社員に説明したらいいかを解説していきます。

CONTENTS

- 1.脱退一時金とは

- 2.年金の加入状況によって支給される

- 3.脱退一時金を外国人に説明するポイント

- 4.外国人の年金脱退一時金の流れ

- 5.外国人の年金脱退一時金の注意点

- 6.脱退一時金の計算方法

- 7.まとめ

1.脱退一時金とは

年金脱退一時金は、外国人労働者が帰国する際、これまで支払ってきた年金保険料の一部を本人に払い戻す制度です。

外国人が国民年金に加入していた場合も年金脱退一時金制度が適用されますが、ここでは法人に雇用されていた人を前提に、厚生年金の年金脱退一時金について説明します。

脱退一時金の目的

日本人はもちろん、外国人労働者でも加入条件を満たしていれば、健康保険や厚生年金といった社会保険に加入しなければなりません。

老齢基礎年金を受給するには本来、65歳以上であり、10年以上の受給資格期間(年金保険料納付済みの期間)が必要になりますが、この条件を満たす前に雇用契約が終了して帰国してしまうと、支払った年金保険料が無駄になってしまいます。そのため、支払った年金保険料の一部を返還するのが年金脱退一時金です。

脱退一時金の条件

年金脱退一時金を受給できるのは、以下の条件をすべて満たしている外国人です。- 日本国籍を有していない

- 厚生年金保険の被保険者でない

- 厚生年金保険(共済組合などを含む)の加入期間の合計が6カ月以上ある

- 老齢年金の受給資格期間(10年間)を満たしていない

- 障害厚生年金(障害手当金を含む)などの年金を受ける権利を有したことがない

- 日本国内に住所を有していない

- 最後に公的年金制度の被保険者資格を喪失した日から2年以上経過していない

(資格喪失日に日本国内に住所を有していた場合は、同日後に初めて、日本国内に住所を有しなくなった日から2年以上経過していない)

上記の条件に一つでも当てはまらないと、年金脱退一時金を受給することはできません。

例えば65歳以上で既に老齢年金を受給している場合、障害厚生年金を一度でも受給した場合、日本国内に住所がある場合、最後の公的年金制度の資格を喪失した日から2年以上経過している場合などです。

また受給資格期間が10年以上ある人も脱退一時金を受け取ることができず、65歳になってから日本の老齢年金として受け取ることになります。

2.年金の加入状況によって支給される

ご存じのとおり、年金の種類には国民年金と厚生年金保険があります。

日本に住む20~59歳までの外国人は、いずれかの年金に加入することが義務付けられていますが、それぞれの加入状況によって脱退一時金の支給額が変わります。

なお、学生であるなど、収入が少なくて年金保険料を払うことが難しい場合には、所定の手続きを取ることで保険料の支払いが免除される制度が利用できます。ただし、脱退一時金は年金保険料の納付期間に基づき支給されるため、免除を受けて未納であった期間は支給されません。また、保険料の一部免除を受けながら納付した期間があった場合には、免除の種類に応じた期間が合算されて支給額が決まります。

国民年金に加入の場合

「厚生年金保険に加入していない」もしくは「厚生年金保険に加入している人に扶養されていない」外国人は国民年金に加入が必要です。

国民年金に加入している場合は、保険料納付済期間に応じて脱退一時金が支給されます。

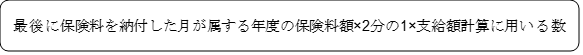

<脱退一時金の計算式>

「支給額計算に用いる数」は、保険料納付済期間等の月数によって決まります。

下表は令和6年度の支給額一覧です。

<令和6年度>

参考)脱退一時金の制度|日本年金機構

参考)脱退一時金の制度|日本年金機構

なお、特定技能1号の創設や短期滞在の外国人の状況が変化していることなどを受けて、2021年(令和3年)より脱退一時金の計算に用いる月数の上限が36月(3年)から60月(5年)に引き上げられています。最後に保険料を納付した月が2021年(令和3年)3月以前の場合は、36月(3年)が上限になるため注意してください。

厚生年金保険加入の場合

企業に雇用されている外国人労働者の多くは厚生年金保険に加入が必要です。

厚生年金保険に加入している場合は、被保険者期間に応じて脱退一時金が支給されます。

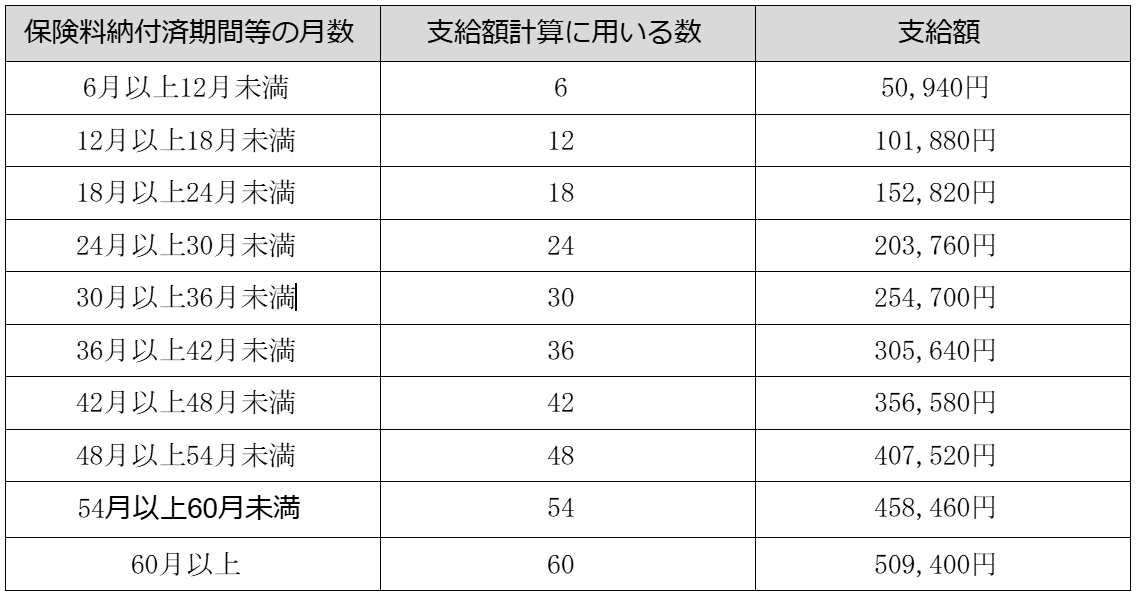

<脱退一時金の計算式>

「被保険者であった期間の平均標準報酬額」は、以下AとBを合算した額を被保険者期間の月数で割って算出します。

A:2003年(平成15年)4月より前の被保険者期間の標準報酬月額に1.3を乗じた額

B:2003年(平成15年)4月以降の被保険者期間の標準報酬月額および標準賞与額を合算した額

その他、支給率の説明や支給率計算に用いる数および具体的な支給率については、後述「6.脱退一時金の計算方法」にて詳しく解説します。

3.脱退一時金を外国人に説明するポイント

脱退一時金について、日本で手続きを行う人と需給する外国人が上手く連携できるよう、外国人本人にあらかじめ制度の概要や手続きの流れを説明しておきましょう。

雇用契約時に説明する

脱退一時金についての説明は帰国直前ではなく、雇用契約を結ぶ段階で行うことが大切です。社会保険への加入は事業者にとっての義務ですが、事前に説明しておかないと意義が理解されず、加入を拒否されてしまうかもしれません。

外国人労働者が社会保険への加入を拒む主な理由は「将来的に帰国した際、支払った厚生年金保険料が無駄になるかもしれないから」でしょう。年金脱退一時金制度があることを知れば、多くの人がすんなり加入してくれるはずです。

外国人に分かりやすく説明する

受給条件や手続きについて事前に説明しておくことで、トラブルを防ぐことができます。どのような条件を満たしているときに年金脱退一時金を受給できるのか、手続きは誰が行うのか、どのような手続きが必要か、どれくらいの金額が戻ってくるのか……といったことです。できるだけ外国人に分かりやすい言葉と資料で説明しましょう。

年金脱退一時金の手続きを行うのは帰国後となるため、雇用契約終了後の連絡手段を確認しておくことも大切です。

4.外国人の年金脱退一時金の流れ

年金脱退一時金の申請から受給までの流れを解説します。

「社会保険の資格を喪失してから2年が経過していないこと」「日本に住所がないこと」が条件なので、外国人労働者との雇用契約が終了し、本人が日本を出国した後に手続きすることになります。手続きをすることができるのは、外国人労働者本人または外国人労働者から委任を受けた代理人です。

脱退一時金の請求書を取り寄せる

脱退一時金を請求するのに必要な書類は「脱退一時金請求書」と「添付書類」の2種類です。

「脱退一時金請求書」は日本年金機構のサイト「脱退一時金に関する手続きをおこなうとき」からダウンロードできるほか、「ねんきんダイヤル」に電話することで郵送してもらえます。また、年金事務所や街角の年金相談センター、市区町村および自治体の国際化協会でも入手できます。

日本年金機構のサイト「脱退一時金に関する手続きをおこなうとき」

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/sonota-kyufu/20150406.html

なお、脱退一時金の請求書は外国語と日本語が併記された様式となっており、以下の外国語に対応しています(2023年6月現在)。

英語/中国語/韓国語/ポルトガル語/スペイン語/インドネシア語/フィリピノ(タガログ)語/タイ語/ベトナム語/ミャンマー語/カンボジア語/ロシア語/ネパール語/モンゴル語

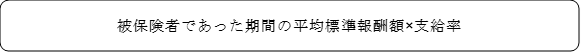

必要書類を準備する

「脱退一時金請求書」に添付する書類は以下のとおりです。

※年金Q&A

https://www.nenkin.go.jp/faq/jukyu/sonota-kyufu/dattai-ichiji/2020042806.html

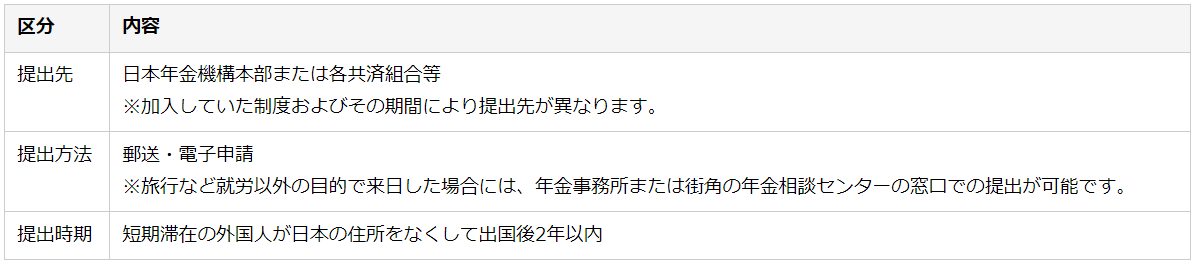

脱退一時金の申請をする

請求者(本人または代理人)が、脱退一時金請求書および添付書類を日本年金機構などへ提出します。

企業が代理人となる場合には、外国人労働者が退職する前に「脱退一時金請求書」と「添付書類」に記載する内容を予め確認しておくことが大切です。本人が帰国後に必要書類を揃えようとすると連絡が取れず、手続きが滞ってしまうケースが考えられます。なお、代理人が手続きをする際には「委任状」が必要となります。

脱退一時金の口座振込

脱退一時金は提出した書類に不備がなければ、通常は約4カ月後に支払われます(審査に時間がかかる場合は5〜6カ月後になる場合もあります)。脱退一時金の送金と同時に「脱退一時金支給決定通知書」が請求者(本人または代理人)に郵送される仕組みです。

なお、脱退一時金は日本円ではなく、支給対象となる国ごとにドル、ユーロなどの外国の通貨で支払われます。為替レートは、支給決定された月の平均為替レートをもとに算定されます。申請書を提出した時点の為替レートではないことを認識しておきましょう。

5.外国人の年金脱退一時金の注意点

年金脱退一時金を申請する前に、注意しておきたいポイントがいくつかあります。

脱退一時金を請求するかどうか

脱退一時金を受給すると、脱退一時金を請求する以前の期間がすべて年金加入期間ではなくなってしまいます。また脱退一時金は受給資格期間6年を上限として計算され、それ以上長い期間にわたって年金を納付したとしても受給できる金額は同額です。将来また日本で働く可能性があり、通算で10年以上の受給資格期間(年金保険料納付済みの期間)となるかもしれないなら、老齢年金として受け取ったほうが金額は高くなるかもしれません。支給額をシミュレーションしながら慎重に検討すべきです。

脱退一時金の請求時期について

「日本国内に住所を有しないこと」が条件なので、日本年金機構へ請求書を提出するタイミングに注意する必要があります。出国前に日本国内から請求書を提出する場合は、住民票の転出日以降に提出します。また郵送で手続きをする場合には、請求書が転出日以降に到着する日程で送付しましょう。

再入国許可を受けて出国する場合も、転出届を提出していれば脱退一時金を請求することができます。しかし、転出届を提出していない場合、再入国許可期間内は原則として脱退一時金を請求することができません。再入国許可期限内であっても住民票が消除され、2年間の請求期限を過ぎてしまうケースがあるので注意が必要です。

社会保障協定を結んでいる外国人

日本年金機構は複数の国々(2023年6月現在、22カ国)と「社会保障協定」を結んでおり、一定要件のもとで年金加入期間を通算し、日本および協定相手国の年金を受け取ることができる場合があります。その場合も年金脱退一時金を受給すると、その期間は年金加入期間ではなくなるので注意が必要です。

6.脱退一時金の計算方法

年金脱退一時金で受け取れる金額は、下記の式で計算されます。

ここでは2003年4月以降に雇用した場合で説明します。

被保険者だった期間の平均標準報酬額×支給率(保険料率×2分の1×支給率計算に用いる数)

※支給率とは、最終月(資格喪失した日の属する月の前月)の属する年の前年10月の保険料率(最終月が1月~8月なら、前々年10月の保険料率)に2分の1を掛けた数に、被保険者期間の区分に応じた支給率計算に用いる数を掛けたものを言います(計算の結果、小数点以下1位未満の端数がある場合は四捨五入します)。

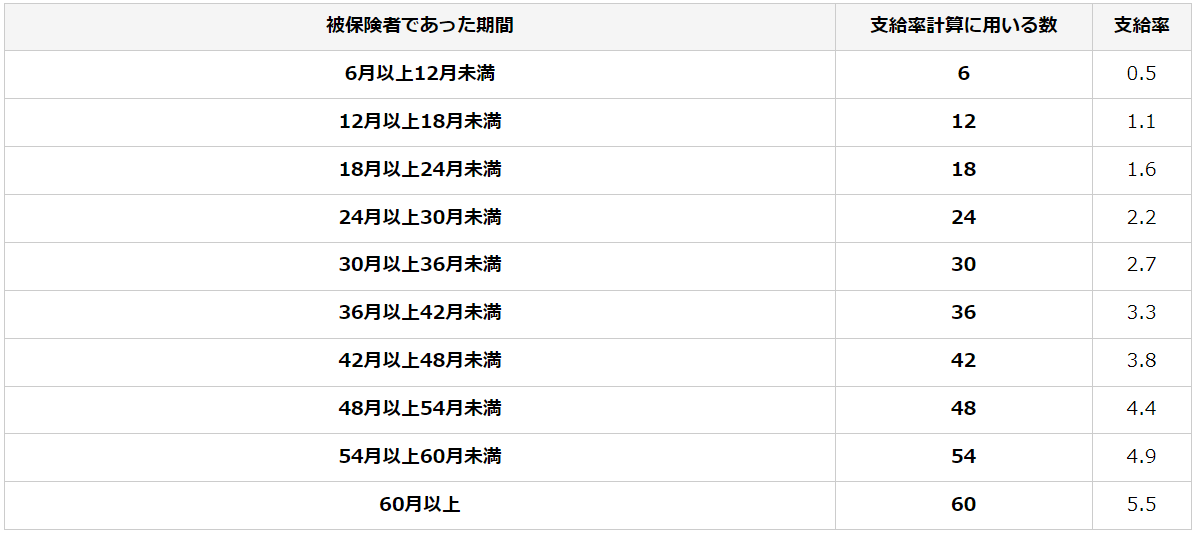

支給率計算に用いる数は下記のとおりです。なお、下記表は2021年4月以降に最終月(受給資格が喪失した日の前月)を迎えた人の場合であり、それ以前の場合は36カ月(3年)が上限となります。

例えば標準報酬月額が20万円、賞与が毎年40万円で3年間(36カ月間)、年金受給資格があったとするなら、平均標準報酬額は(20万円×36カ月+40万円×3回)÷36カ月=233,333円となります。

その数字に支給率3.3を掛けた742,500円が支給額と計算できます。

雇用契約を結ぶ段階では平均報酬額が計算できないので、およその目安となる金額を伝えておくといいでしょう。

制度改正 脱退一時金の支給上限が3年から5年へ

2021年(令和3年)4月1日、改正確定拠出年金法および同法施工令が施行され、脱退一時金の支給上限額が「1月以上3年以下」から「1月以上5年以下」に引き上げられました。

それ以前は、いくら長期間日本で国民年金や厚生年金保険へ加入していたとしても、受け取ることができる脱退一時金の額は、最大で3年が限度でした。年金保険料を3年払っていた人と5年払っていた人とでは納付総額は大きく異なりますが、一律「3年以上」という区分でしか支給されなかったということです。

しかし、2019年に新たに創設された特定技能制度における特定技能1号の在留期間が5年であることや、外国人出国者数のうち、3~5年滞在していた外国人の数が制度創設当時に比べて約16%増加したことを受けて、現在は実態に見合った制度に更新されています。

7.まとめ

年金脱退一時金は、外国人労働者が公的年金を納付することに合理性を与えてくれる制度です。年金脱退一時金について正しく伝えることは、社会保険への加入を促し、安心して働いてもらうことにつながります。

彼らが帰国した後のことについても考えていることを伝えれば、外国人労働者からの信頼も一層深まることでしょう。

外国人採用に関するオンライン無料相談やってます!

- 雇用が初めてなのですが、私たちの業務で採用ができますか?

- 外国人雇用の際に通訳を用意する必要はありますか?

- 採用する際に私たちの業務だとどのビザになりますか?

- 外国人の採用で期待できる効果はなんですか?

上記に当てはまる企業様は、ぜひ一度ご相談ください。

関連記事

もっと見る

オーバーステイとは? 罰則や再入国の条件、在留特別許可を解説

2024.04/11

「日本人の配偶者等」の申請で偽装結婚に疑われやすいケースとは?

2023.08/29

【農業分野】外国人労働者雇用のポイントを解説

2023.11/14

新着情報

もっと見る

Case33 習慣的にあり得ない

━日本人って、なんでファミリーネームで呼び合うの?

2024.10/11

こんな記事が読まれています

もっと見る-

技能実習生は税金を払う?外国人の所得税と住民税をわかりやすく解説

在留資格「技能実習」2024.09/04

-

技能実習生はどこに住む? 住まいに関するルールと住居形態

在留資格「技能実習」2022.05/26

-

講習は何時間必要? 技能実習生の研修を来日の前後に分けて解説

在留資格「技能実習」2022.06/22

人気の記事

もっと見る-

在留資格「技能実習」

2024.09/04

-

在留資格「技能実習」

2022.05/26

-

在留資格「技能実習」

2022.06/22

おすすめキーワード